ここから本文です。

井之川安住寺跡

| 読み方 | いのかわあんじゅうじあと |

|---|---|

| 史跡区分 | 史跡 |

| 所在集落 | 徳之島町井之川 |

|

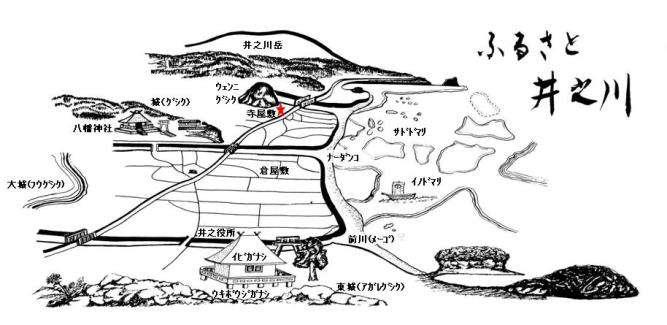

徳之島最初の寺院である安住寺(薩摩藩の命により創建された禅宗系の寺院)が井之川に建立されたのは、元文元年(1736)のことです。裏の岩山は集落の聖地の一つでウェンニグシクといい、枕状溶岩でできています。ここから海側にかけての字名が「テラシキ」で、かつて安住寺の敷地でした。

徳之島前録帳【注1】によれば、住僧として玄信(げんしん)という僧が来島し、この時から島中の宗旨が禅宗に改められたことが記されています。しかし、その後安住寺はどういうわけか同じ場所に定着することなく、移転を繰り返しました。延享元年(1744)に亀津村(かめつむら)へ移り、明和7年冬(1770)には伊仙村(いせんむら)義名山(ぎなやま)、さらに天保3年(1832)には再び亀津へ移されています。井之川のこの地に安住寺が建っていたのはわずか8年でした。

明治の代になって間もなく、廃仏き釈運動により安住寺(亀津)は廃寺となります。しかしその跡地は山徳峯(やまとくほう)たち有志の手によって簡易学校に生まれ変わり、全島から子供たちを集めて明治5年に開校しました。これが徳之島における学校教育の始まりとなりました。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | 徳之島前録帳 |

| 徳之島に残る古文書で、『面縄院家蔵前録帳(おもなわいんけぞうぜんろくちょう)』といい、薩摩藩支配時代の歴代代官などの名前や事件が記録されています。 | |

| 『八幡神社』へ | 『奥山家(西郷松)』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください