ここから本文です。

八幡神社

| 読み方 | はちまんじんじゃ |

|---|---|

| 史跡区分 | 地福之島三十三聖地旧跡 |

| 所在集落 | 徳之島町井之川 |

|

井之川八幡神社は、明治8年に島内毒蛇被害消滅祈願所として、鹿児島荒田八幡神社の神霊(円鏡体)を勧請し、木造社殿を建てたのが始まりです【注1】。最初は徳之島支庁長から花徳前山(けどくまえやま)に建立するよう命ぜらましたが、花徳村が反対したため井之川(いのかわ)に建立されました。

- 祭神:応神天皇

- 祭日:旧暦2月23日、9月23日

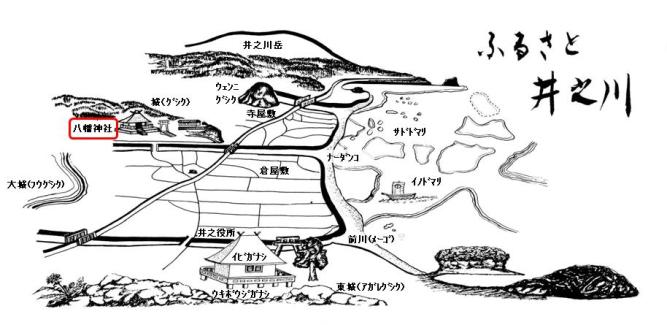

社殿の中にある昭和36年ごろの集落写真

この地には「戦没者慰霊碑」や井之川が生んだ喜劇役者「八波 むと志(はっぱ むとし)記念碑」、第46代横綱「朝潮太郎銅像」も立てられ、観光名所のひとつになってす。八幡神社の建つこの丘は「城(ぐしく)」といい、井之川の4つの城(北からウェンニグシク、城、大城(ふうぐしく)、アガレグシク)のほぼ中央に位置します。横に名田川(なーだんこ)【注2】が流れ、その上流150m余りの所には西郷隆盛が宿泊した奥山家があります。その上をサーモトと呼び、集落の一番奥になります。

井之川は古くからの港町で薩摩藩の指定港でした。役場(やくじょう)や津口番所(つぐちばんしょ)、蔵といった施設が置かれ、徳之島最初のお寺(安住寺)も井之川に建てられました。また、代官たちが任務を終えて帰藩する際の船待ちの宿もあり、1846年に亀津(かめつ)が大火に見舞われた時には代官所が井之川に置かれたこともありました【注3】。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | 井之川では、神社の砂を家の四隅にまくとハブが侵入しないという俗信があり、現在も神社の祭日には神米や神酒を供えるなど集落の信仰を受けています。 |

| 【注2】 | 名田川(ナーダンコ) |

| 名田川は1819年に川筋変更工事をしました。 | |

| 【注3】 | 井之川には、役場晴(やくじょんばれ)、蔵晴(くらんばれ)、寺敷晴(てらしきばれ)といった地名が今も各所に残っています。 |

| 『井之川安住寺跡』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください