ここから本文です。

井之川噯役場跡

| 読み方 | いのかわあつかいやくじょうあと |

|---|---|

| 史跡区分 | 史跡 |

| 所在集落 | 徳之島町井之川 |

薩摩藩の支配下にあった明治5年までここには噯役場(あつかいやくじょう)と呼ばれる行政機関があり、与人(よひと)、横目(よこめ)、目指(めざし)、筆子(てっこ)等が常勤して井之川噯(いのかわあつかい)【注1】の仕事を取り仕切りました。

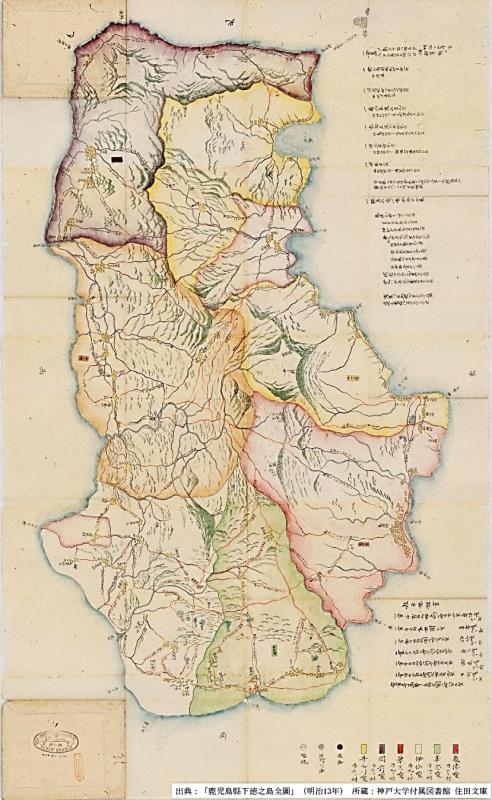

薩摩藩治下〈慶長15年(1610)~明治5年(1872)〉徳之島は3つの間切(まぎり)、6つの噯に行政区域が分かれており、このうち東間切(ひがしまぎり)は亀津(かめつ)と井之川の2つの噯に分かれていました。この地には噯の役場(やくじょう)が建ち、井之川、諸田(しょだ)、神之嶺(かみのみね)、久志(くし)、母間(ぼま)、轟木(とどろき)、山(さん)の村々を管轄しました。

井之川は天城(あまぎ)の湾屋(わんや)と共に藩の指定港として繁栄し、津口番所(つぐちばんしょ)やお蔵など各種の行政施設や宿がそろっていました。このため弘化3年(1846)亀津が大火に見舞われた際、代官所が井之川に移ったこともありました。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | 噯(あつかい) |

| 「噯(あい)」は現在「おくび。げっぷ」の意味ですが、薩摩藩の行政用語で「あつかい」と読みます。ふつう江戸時代は「取噯(とりあつかい)」といった用語に使い、「訴訟の仲裁をする」の意味に用いられていますが、薩摩藩での噯は、外城(とじょう。後に郷(ごう))制における麓(ふもと)三役と呼ばれる上位の責任者を指します。 | |

| 『御用蔵跡』へ | 『イノヌイビガナシ・ウキボウジガナシ』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください