ここから本文です。

御用蔵跡

| 読み方 | ごようくらあと |

|---|---|

| 史跡区分 | 史跡 |

| 所在集落 | 徳之島町井之川 |

|

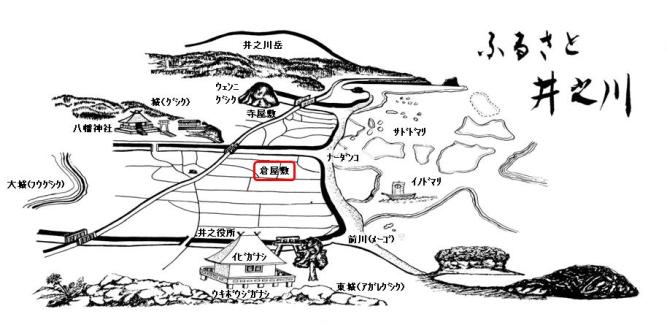

井之川(いのかわ)は、薩摩藩が支配した慶長15年(1610)から明治5年(1872)まで天城町の湾屋(わんや)と共に藩の指定港としてにぎわいました。

当時の徳之島には東間切(ひがしまぎり)は井之川、面縄間切(おもなわまぎり)は面縄(おもなわ)、西目間切(にしめまぎり)は湾屋(わんや)と各々に御用蔵があり、井之川の御用蔵はこの地に建っていました【注1】。下久志(しもくし)や母間(ぼま)など近隣の集落で集められた黒糖などの上納品は小舟を使って井之川に運び込まれ、ここから大型の帆船に積み替えて鹿児島へ送りました。

また、逆に薩摩藩からの下り便には引合米あるいは日用雑貨等が届けられ、井之川のお蔵に納められました。その出し入れの時期は、島内からたくさんの人たちが集まって来てにぎわったといいます。

なお蔵の横はかつて名田川(なーだんこ)が流れ、土砂の流入で港が浅くなりやすかったため、文政2年(1819)福美、真勝、頂山、鶴雄等が自費で名田川、前川(めーご)の川筋を変更し、港のしゅんせつ工事をしてからは水深も深くなりました。沖には千石積の船三艘が同時に停泊でき、船をつないだ五百石クビリ、千石クビリといわれる珊瑚礁の穴もまだ残っています。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | 明治12年の土地台帳には「古川(ふんご)513番地、官庫敷地一反六畝二分(歩)」とあります。 |

| 『井之川湊・津口番所』へ | 『井之川噯役場跡』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください