ここから本文です。

母間御岳ガナシ

| 読み方 | ぼまうでがなし |

|---|---|

| 史跡区分 | 神社及び聖地 |

| 所在集落 | 徳之島町母間 |

|

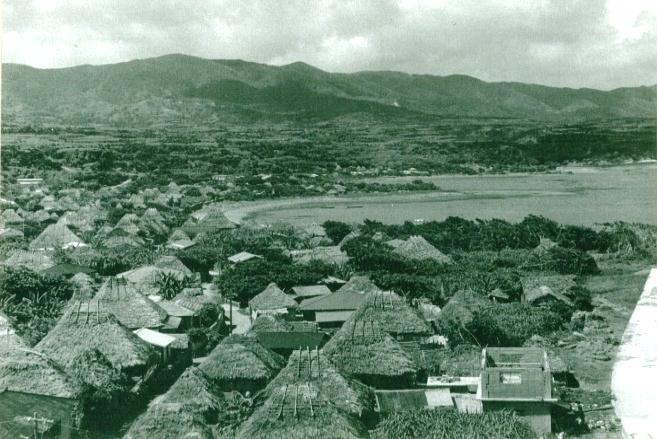

古くからわが国においては、山岳を大自然の神秘が宿るところとしてあがめられ、それがもとになって山岳信仰が生まれてきました。そのことはシマにおいても同じで、シマでは高い山岳をウデガナシと呼び、信仰の対象にもしてきました。母間御岳ガナシはその代表的な例です。ちなみにウデガナシには拝所があり、正月元旦の早朝には花米と酒を供えて祀る習わしになっています。今でも多くの参拝者がいます。

また、山岳は水を生み、川をつくるので、五穀豊穣の恵みをもたらすありがたいところとしてもあがめられてきました。そのことは、母間御岳ガナシの場合、正月の花米と酒を供えて祀ることからも計り知ることができます。この道を登ったところに宮城(なぁぐしく)と呼ばれる拝所がありました。

ところで、母間集落は村の長さが4キロにも及び、小字が284、筆数1万3千余り、河川数は9つあり、いずれも島一番の大きさを誇ります。また、「カマチ洞穴(え)」「うなんぎゃなし伝説」「呼子の岩」といった伝承や「トゥール墓」「母間線刻画」「ウデガナシ」といった聖地、さらに県内でも最大規模の「母間一揆」が起きたことでも知られています。

この近くの本崎(ふんさき)には「母間ちゅっきゃいぶし碑」、城(ぐしく)の池間(いけま)公民館には「殉職警官の碑」も立ち、花時名(けどきな)には銅山跡が残るなど母間はたいへん歴史豊かな集落です。

| 『母間線刻画』へ | 『花時名展望台』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください