ここから本文です。

秋津神社

| 読み方 | あきつじんじゃ |

|---|---|

| 史跡区分 | 地福之島三十三聖地旧跡 |

| 所在集落 | 徳之島町亀徳 |

|

|

秋津神社は、集落の高台にある殿地屋敷(とのちやしき。琉球支配時代の派遣役人やノロの屋敷)に建っています。古く地神(じがみ)として斉部加那支(いびがなし)をウシク(雀榕)の根に祀って聖地としていました。明治に入り祠を建立して秋津神社としましたが、イビガナシは今日なお社屋の後方のウシク気根の中に残っているといいます。社屋は、昭和49年建築されたものです。中には3個の自然石が安置され、それぞれがご神体になっていて、中央に村の創世神、左にノロ神、右に農耕神が祀られています。春秋の彼岸には、集落の祭りが行なわれます。

|

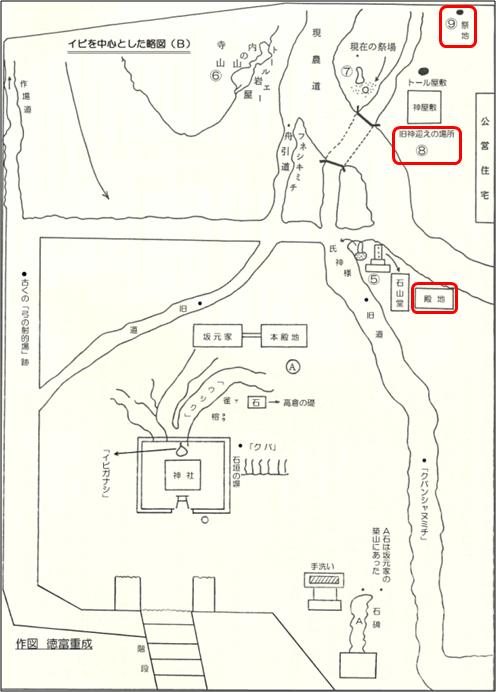

イビを中心とした略図(B) |

ビガナシのすぐ南側にある広場がサームトゥニャーです。古くは、この広場でノロたちが集落の無病息災や農作物の豊作祈願などをとり行なっていました。イビを中心とした略図(B)の(9)の祭地でノロ神祭をして(8)の神迎えの祭場を経て、(5)の殿地で本格的な村祭りをしました。やがてクバンシャヌミチを通り、海浜のニャトゥに至り、「ウフリ、ウムケ(送り、迎え)」のノロ神事が行われるのです。この一連の道を神道(かみみち)といい、神聖な道でした。なおティラ山(内ノ山とも)と呼ばれる聖なる山がサトゥンバレの西側にそびえ、その山の北側の中腹にはトゥール墓(洞穴墓(どうけつぼ))があり、そこに東之主(ひぎゃのしゅ)といわれる人が祀られています。

|

なお、亀徳では1609年に薩摩藩が琉球侵攻を行った際に「秋徳湊(あきとくみなと)の戦い」と呼ばれる激しい戦いがありました。そのとき村の政治を司っていたのは、掟兄弟と呼ばれていた二人の若者で、兄を佐武良兼掟(さぶらがねおきて)、弟を坊太賀那(ぼうたがな)と言い、三代目島主東之主の息子達でした。攻め寄せてきた3,000人近い薩摩軍を港で迎え撃ち、手勢と共に果敢に戦ったものの力尽き、二人とも討ち死にしました。この二人の母はこの地のノロでした。

| 『富山丸・武州丸慰霊碑』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

- 秋津神社

- 富山丸・武州丸慰霊碑

- 秋徳湊の古戦場跡