ここから本文です。

藍溜跡

| 読み方 | あいただきあと |

|---|---|

| 史跡区分 | 史跡 |

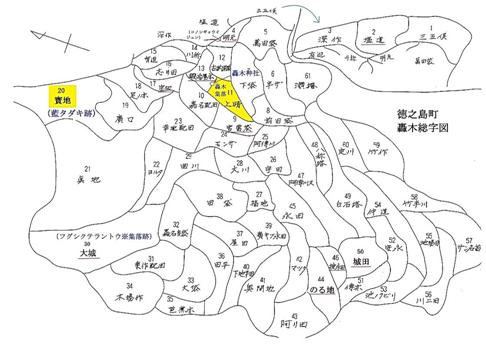

| 所在集落 | 徳之島町轟木 |

|

集落の背後、山地の終わりの中腹地点「イー坂(ビラ)」周辺は、かつて藍染めの原料である藍玉の生産地でした。この辺りには藍溜(あいただき)と呼ばれる藍玉の製造施設跡が今も数カ所残っています。タダキとは、深さ1m、縦横1.5mほどの大きさに穴を掘り、自家製のコンクリート状のもので周囲を5cmほどの厚さに塗り固めて作られた施設です。コンクリート【注1】は現代の石灰に粘土や砂を混ぜて作りました。

そこへ藍の茎葉を敷き並べ、水にひたして石灰を加え、腐食を促します。3日ほどしたところで上水(うわみず)を除き、原液をニ連タダキに移して同じ作業を繰り返し、最後は底の原液を乾燥させて藍玉にし、染めに用いました。

大正の初めごろの記録では藍玉1斤が35銭で、染め衣(ぎぬ)1枚に10斤は必要だったそうです。当時の人夫賃が1日20銭、焼酎が1升8銭といいますから、かなり高額な商品でした。しかし需要も多く、轟木の人たちは島内各地を牛馬を使って売り歩いたそうです。かつてはタダキ周辺で豊年祝いも毎年行われ、山神に感謝をささげていました。

ここ轟木の山中に眠る藍溜に類するものは他になく、先祖の残した貴重な文化遺産となっています。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | コンクリート |

| セメントが徳之島に入ったのは大正12年のことで、それ以前は石灰や粘土を混ぜて作っていました。 | |

| 『轟木神社』へ |

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください