ここから本文です。

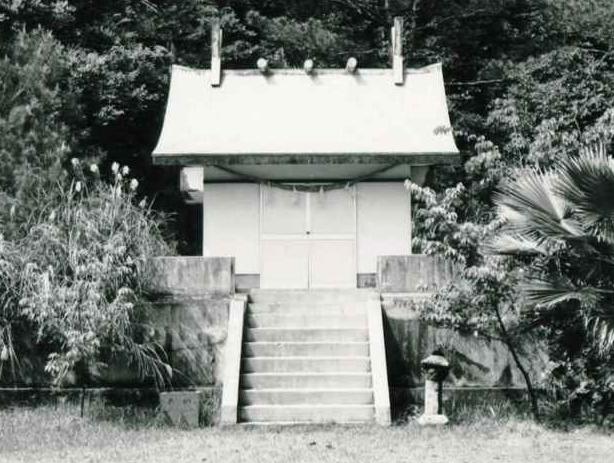

白嶺神社

| 読み方 | しらみねじんじゃ |

|---|---|

| 史跡区分 | 地福之島三十三聖地旧跡 |

| 所在集落 | 徳之島町徳和瀬 |

|

|

白嶺神社の建つ徳和瀬(とくわせ)の森は古くからティラ山と呼ばれる聖地でした。文政3年(1820)、この地に御堂を建て観音菩薩【注1】の木像を安置、一村の祈願所としました。明治3年(1870)に廃仏禁制となり御堂は壊されますが、明治11年村民の寄付で一社を建築し白嶺神社と称して、雷神と学問の神である菅原道真公の神霊を歓請しました。文化財の指定台帳に

- 祭礼日:旧6月25日・8月25日

- 社格:戦前無格社

- 社掌:西田喜瀬平

- 明治29年8月10日登録

とあります。

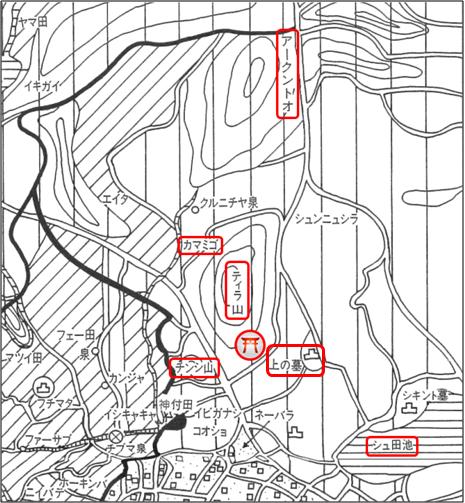

ティラ山周辺は聖地に囲まれており、東の県道を挟んだ場所に積石山(ちんしやま)と呼ぶ古い墓地、反対側の西の山はアークントウという神迎えの聖地、そして南側には神浴川(かまみご)という小さな川が流れ、北側は墓所になっています。

なお、徳和瀬の本来の地名は「和瀬(わせ)」で、明治20年に名称変更されました。

| 〈注釈〉 | |

|---|---|

| 【注1】 | 観音菩薩 |

| 文政2年(1819)秋に「和瀬村の溜池は天明2年(1782)に全面改修したが、そこに通してある樋が痛み、1,540人に及ぶ人夫を使って補修事業を行った」との記録があり、このことと観音堂建立が関係しているのかもしれません。なお1670年の記録にも「諸田村溜池出来、同村江観音堂初而建立、破損之後亀津江直シ建立(諸田村(しょだむら)にため池ができ、同村へ観音堂を初めて建立した。破損の後、亀津(かめつ)に建て直した。)」とあります。 なお観音菩薩は、仏教と共に日本にもたらされた神で、現世利益的な信仰が強く、あらゆる人を救い、人々のあらゆる願いをかなえると信じられていました。水瓶を持ち、そこには功徳水という、いくら使ってもなくならない水が入っているといわれています。 |

|

大きな地図(Googleマップ)でルート検索を行う(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

- 白嶺神社